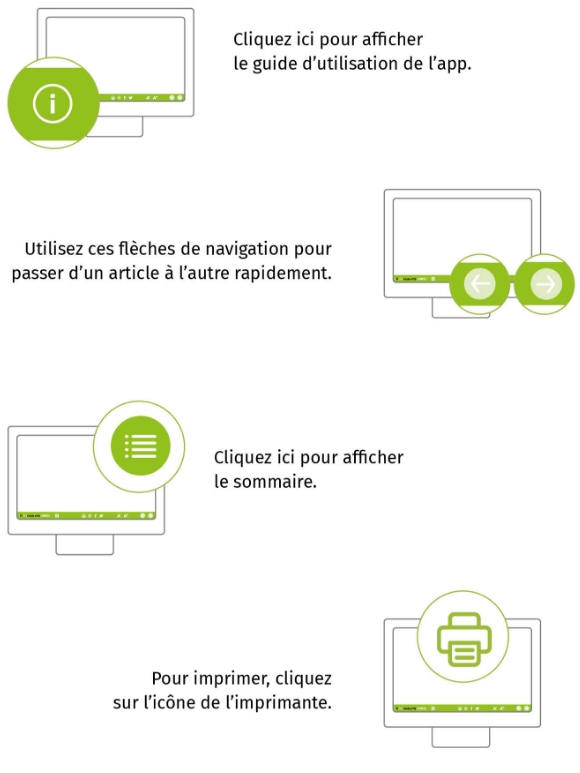

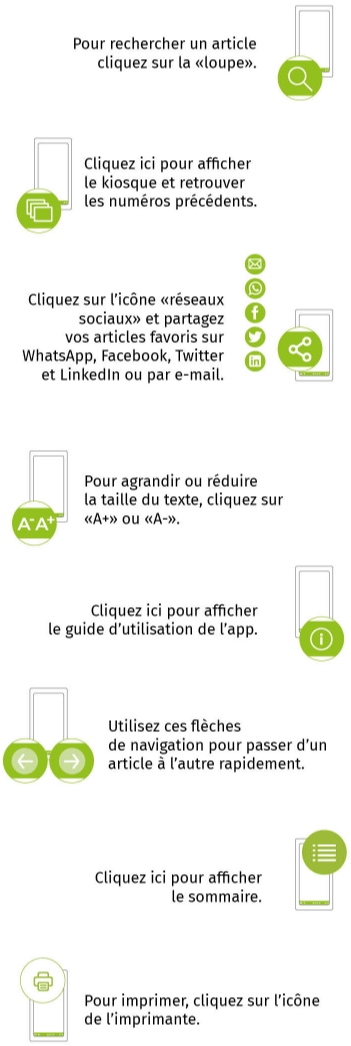

Le sommaire

L’Institut royal du Patrimoine artistique, la Bibliothèque royale de Belgique, ou encore l’Institut royal météorologique de Belgique sont des établissements scientifiques fédéraux qui jouissent d’une reconnaissance internationale pour leur expertise. Ils sont pourtant au bout du rouleau. En 2014, la secrétaire d’État à la Politique scientifique, Elke Sleurs (N-VA), avait réalisé des économies linéaires de 30%. Aujourd’hui, la note du formateur Bart De Wever envisage d’amputer le budget de moitié. «C’est de la folie», réagit le personnel. Témoignages.

Prop. rec. Van Looveren & Van Vaerenbergh

La Bibliothèque royale de Belgique abrite environ huit millions de documents culturels et historiques, allant des livres aux cartes en passant par des estampes, des photos et des dessins. Thierry Vroman travaille depuis 25 ans déjà dans le bâtiment emblématique du Mont des Art où il occupe également un mandat syndical. Les économies proposées par les négociateurs de l’Arizona y sont le sujet de discussion du moment.

«Quand j’ai commencé à travailler ici en 2000, nous étions plus de 400 équivalents temps plein. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que 234. Lors des coupes budgétaires de 2014, je dois reconnaître que la direction avait toujours bien protégé le personnel. Beaucoup de nos collaborateurs ont pris leur pension. Il n’y a donc pas eu de licenciements. Ces collaborateurs n’ont bien sûr pas été remplacés. Chaque année, nous recevons une dotation des pouvoirs publics de 15 millions d’euros. Quand on sait que le coût salarial est d’environ 11 millions d’euros, il ne faut pas être un génie en mathématiques pour comprendre qu’une réduction budgétaire importante aurait des conséquences désastreuses.»

«Une chose est certaine: nous ne ferons jamais d’économies sur les collections, et elles ne disparaîtront pas. Pendant la période des fêtes, le chauffage était éteint pour faire des économies – à mon retour le 2 janvier, il faisait 15 degrés dans mon bureau – mais les conditions climatiques dans lesquelles nos livres sont conservés ne changeront pas. Nous possédons des œuvres du Moyen-Âge, quand les couvertures des livres n’étaient pas encore en carton, mais en bois. Des livres de 60 kilos ne sont pas une exception.»

Quand j’ai commencé à travailler ici en 2000, nous étions plus de 400 équivalents temps plein. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que 234.

«Nous pouvons également installer un éclairage moins énergivore, mais nous ne pouvons pas remplacer toutes les lampes en même temps. Et dans une salle de lecture, il doit bien sûr y avoir suffisamment de confort pour les lecteurs. Nous avons déjà fait des efforts: nous n’utilisons plus toutes les salles de lecture. Certaines ont été transformées en centres de réunion ou de conférence. L’ancienne cafétéria, où nous mangions à midi, a été privatisée.»

«La régionalisation de la culture fait également partie des pistes qui se trouvent sur la table. Une régionalisation toucherait principalement le personnel, car il est impossible de régionaliser la collection. Nous possédons des collections provenant non seulement de la Belgique, mais aussi des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne, de l’Angleterre, des États-Unis, etc. Lors des négociations précédentes en 2019 – auxquelles la N-VA avait participé – des économies avaient été prévues, mais elles n’avaient pas été mises en œuvre. Aujourd’hui, la situation est différente, car du côté francophone, nous ne pouvons pas dire que le MR soit un défenseur de notre culture. Le parti ne voulait même plus d’un Ministre de la Culture, ce qui en dit long.»

L’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) est une institution fédérale du non-marchand dédiée à la préservation du patrimoine belge: l’art, les bâtiments et les objets emblématiques de notre histoire. Une équipe interdisciplinaire composée d’historiens de l’art, de photographes, de chimistes, de physiciens, de conservateurs-restaurateurs, d’experts en imagerie, d’ingénieurs, ou encore de géologues, s’y attelle. Ce sont des travailleurs qui ont montré leur talent lors de la restauration de l’Agneau mystique des frères Van Eyck, par exemple.

«Après la crise financière de 2007, une partie importante du personnel avait déjà été licenciée. Aujourd’hui, nous avons environ 120 équivalents temps plein. 85% de nos dépenses sont consacrées aux frais de personnel. Si nous devons encore réaliser des économies de l’ordre de 50%, on se demande pourquoi nous sommes encore là…, réagit amèrement Annelies Cosaert, depuis peu déléguée CSC au sein de l’IRPA. Mais elle se ressaisit rapidement. Je ne veux pas sombrer dans le défaitisme. Moins de la moitié de nos frais de personnel sont couverts par la dotation, qui diminue chaque année. Cette situation, combinée à la pression politique, fait qu’il n’y a pratiquement plus de nominations statutaires. Une grande partie de nos revenus doit forcément nous parvenir par le biais de demandes de projets et de subventions. Obtenir ces financements prend beaucoup de temps et d’énergie, et souvent, nous ne pouvons offrir que des contrats d’un ou deux ans seulement. Beaucoup de collaborateurs, en particulier les chercheurs, n’ont que peu voire pas de perspectives. Ils ne savent pas s’il y aura encore des financements pour eux l’année prochaine. J’ai déjà vu de nombreux collègues compétents partir pour cette raison. En tant qu’institution, il est difficile de construire quelque chose de durable dans ces conditions, alors que l’expertise est précisément la grande force de l’IRPA. Heureusement, la motivation intrinsèque du personnel est très grande. Dans les laboratoires, par exemple, on trouve des ingénieurs, des techniciens de laboratoire et des chimistes qui pourraient facilement trouver un emploi ailleurs, mais qui vivent pour leur travail à l’IRPA. Nous cherchons depuis longtemps à commercialiser nos services pour générer des revenus supplémentaires. La situation financière incertaine exerce une forte pression sur les collègues, y compris sur le plan mental.»

85% de nos dépenses sont consacrées aux frais de personnel. Si nous devons encore réaliser des économies de l’ordre de 50%, on se demande pourquoi nous sommes encore là…

«Pourquoi les établissements scientifiques fédéraux sont-ils à ce point dans le viseur? Je suppose qu’il y a des raisons idéologiques – éroder le secteur public et privatiser davantage – et l’aspect communautaire joue probablement aussi un rôle. Mais diviser l’IRPA serait absurde. Dans la plupart des pays d’Europe occidentale, il existe un équivalent de l’IRPA, organisé au niveau national et financé de manière durable. Les régions font régulièrement appel à nous lorsqu’elles ont besoin d’une expertise dont elles ne disposent pas elles-mêmes.»

© Bart Dewaele