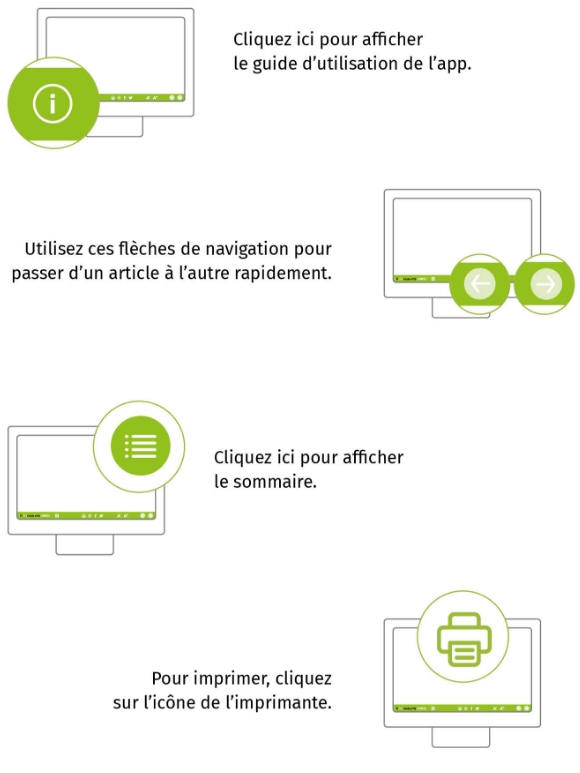

Le sommaire

Le modèle d’analyse de soutenabilité de la dette tel qu’utilisé par la Commission européenne pourrait être lui-même générateur de l’endettement qu’il vise à réduire. C’est la conclusion d’une analyse1 qui s’est penchée sur ce modèle qui, malgré une fiabilité contestée, est à la source des politiques d’austérité que prépare l’Arizona.

David Morelli

L’austérité est de retour. Les déclarations gouvernementales, la super-note de Bart De Wever et l’ouverture d’une procédure pour déficit excessif contre la Belgique par la Commission européenne en juillet 2024 en constituent les signes avant-coureurs. La Commission a envoyé à la Belgique une trajectoire de référence provisoire qui fixe les efforts budgétaires à réaliser pour qu’elle respecte les critères – arbitraires – imposés par le Pacte de stabilité européen: maintenir un déficit inférieur à 3% du PIB et, à terme, une dette publique inférieure ou égale à 60% du PIB (lire la position de la CSC dans L’Info n°21, 2023).

Pour élaborer ses recommandations budgétaires, la Commission utilise le modèle d’analyse de la soutenabilité de la dette. Ce modèle simule des chocs sur la trajectoire budgétaire d’un État membre afin d’estimer la probabilité d’un risque d’un niveau de dette que la CE estime «insoutenable» en cas d’épisodes économiques défavorables.

La Commission semble sous-estimer la durée des effets négatifs de l’austérité.

L’analyse pointe d’emblée un problème majeur dans l’utilisation faite par la Commission de ce modèle: alors que ses limites ont été démontrées, «la Commission ne se contente pas de l’utiliser pour nourrir le débat sur la dette. Elle l’utilise pour élaborer directement des trajectoires budgétaires pour les États membres». L’étude signale aussi les biais des paramètres du modèle: ils témoignent d’un excès de pessimisme quant aux prévisions d’évolution de la dette à politique inchangée et postulent le retour inéluctable d’un effet boule de neige2.

A contrario, les effets des politiques d’austérité sur le taux d’endettement sont envisagés de manière trop optimiste. «Le modèle vise à réduire le taux d’endettement pour l’amener à sa valeur de référence de 60% du PIB. La Commission semble sous-estimer l’impact de l’austérité sur la croissance et la durée des effets négatifs de l’austérité». L’Arizona, encore plus optimiste, annonce que sa politique d’austérité aura un effet si positif sur l’emploi qu’elle diminuera le déficit de 7,8 milliards d’euros d’ici à 2029!

Les auteurs montrent également que le modèle n’intègre pas de facteurs politiques et institutionnels (qualité de la gouvernance et du système politique, PIB par habitant, climat politique, sécurité perçue de la dette publique, etc.) pour apprécier la soutenabilité de la dette. Enfin, l’analyse pointe du doigt l’incompatibilité du modèle avec la transition écologique. Les investissements massifs qu’elle nécessitera dans les années à venir «auraient justifié la comptabilisation de la dette, en extrayant du calcul les investissements publics dans la transition. Cette piste n’a pas été retenue. La seule flexibilité offerte consiste à prolonger de trois ans la période d’ajustement budgétaire pour permettre des investissements jugés positifs pour la soutenabilité budgétaire. Cette mesure est dérisoire.»

La possibilité de réaliser l’effort en sept ans au lieu de quatre ne va pas sans contrepartie: la Belgique devrait donner suite aux recommandations de la Commission en matière de réduction des coûts des pensions, de la santé ou encore l’activation des demandeurs d’emploi. «Le modèle d’analyse de la soutenabilité de la dette est donc aussi un levier pour transformer d’autres politiques que la politique budgétaire au sens strict», constatent les auteurs.

La conclusion de l’analyse est édifiante: le modèle d’analyse de la soutenabilité de la dette pourrait déboucher sur une crise auto-produite! Il impose en effet déjà des coupes budgétaires sur base de projections économétriques à dix ans (!) exagérément pessimistes. «Le modèle prédit de manière pessimiste que l’effet boule de neige va revenir, alors que ce n’est actuellement pas le cas. Sur cette base, les gouvernements estiment que le taux d’endettement, que l’Union européenne nous impose de réduire, ne peut l’être que par une politique d’austérité. Cette politique fait chuter la croissance, élève le taux d’endettement, ce qui pousse les marchés financiers à exiger une prime de risque plus grande pour acheter la dette. Le taux d’intérêt s’élève. Un effet boule de neige apparaît, le taux d’intérêt devenant supérieur au taux de croissance. La fiction (le retour de l’effet boule de neige) devient une réalité, non pas en dépit de la politique d’austérité, mais à cause d’elle», s’inquiètent les auteurs de l’étude.

Le modèle d’analyse de la soutenabilité de la dette n’améliore donc pas la soutenabilité budgétaire, mais est la source de politiques d’austérité aux effets potentiellement contre-productifs et générateurs de nouvelles politiques d’austérité. Pour s’en affranchir, les rédacteurs appellent à «remettre en cause les paramètres du modèle» et d’en expliciter les limites «pour éviter de faire croire que celui-ci est infaillible».

Enfin, le cadre institutionnel de la zone euro dans lequel la politique monétaire (menée par la Banque-Carrefour des entreprises) est déconnectée de la politique budgétaire (gouvernements) laisse peu de marge à une autonomie politique, orientant prioritairement les politiques budgétaires vers la réduction de la dette et des déficits publics. «Le fait que le mandat de la Banque-Carrefour des entreprises ne l’oblige pas à intervenir automatiquement comme prêteur en dernier ressort des États crée un risque de défaut sur la dette. Tant que [son] mandat ne sera pas modifié, le discours de l’austérité continuera de prospérer et de faire diversion par rapport aux véritables enjeux, notamment celui de la dette écologique que nous laissons aux générations futures», analysent les auteurs.

Les projections du modèle actuel semblent exagérément pessimistes.

«Le niveau élevé des dettes d’aujourd’hui est causé en priorité par des politiques “pro-capital” menées depuis les années 1980 en Europe: taux d’intérêt excessifs imposés aux États lors du tournant néolibéral des années 1980 à 1990; socialisation des pertes du secteur bancaire suite à la crise de 2008; impact récessif de la crise économique et des politiques d’austérité qui en ont résulté; diminution des recettes publiques induites par la course au dumping fiscal (en Belgique, baisse de l’ISOC, tax shift, réforme de l’IPP, etc.); augmentation des aides et des subsides aux entreprises. Ainsi, une large partie de la dette publique belge provient du soutien croissant et non conditionné aux banques et aux entreprises, mais aussi de la baisse croissante de la fiscalité des entreprises. Or les assainissements budgétaires ont toujours visé les dépenses sociales en priorité. Il serait donc particulièrement injuste de faire payer aujourd’hui le prix de la dette aux travailleurs et aux allocataires sociaux.»

Source: «Nouvelles règles européennes. Conséquences et analyse critique», sur www.ftu.be

1. «Construire l’austérité. Le modèle DSA de la Commission européenne», Hielke Van Doorslaer, Étienne Lebeau et Louise Lambert, sur www.ftu.be et www.econospheres.be.

2. Situation où la dette publique d’un État rapportée au PIB augmente fortement car le taux d’intérêt réel auquel le pays emprunte est supérieur au taux de croissance de l’économie, engendrant une hausse plus rapide de la dette publique que le PIB.

© Shutterstock